Quels risques existe-t-il en utilisant de la musique non-libre de droit ?

Quels risques existe-t-il en utilisant de la musique non-libre de droit ?

Ce qu'il faut retenir

- Utiliser de la musique non libre de droit signifie exploiter une œuvre protégée par le droit d’auteur sans licence valide, ce qui expose à des sanctions juridiques et techniques.

- Le non-respect des droits d’exploitation peut entraîner le blocage, le retrait ou la démonétisation du contenu publié sur les plateformes (YouTube, Instagram, etc.).

- La publication peut conduire à la suspension ou à la suppression du compte à l’origine de la diffusion en cas de violations répétées ou graves.

- Les ayants droit peuvent réclamer des dommages et intérêts, incluant le manque à gagner ou le préjudice subi, en vertu des règles du Code de la propriété intellectuelle.

- Vérifier si une musique est effectivement libre de droits ou soumise à une licence spécifique est indispensable avant toute utilisation.

Vous publiez une vidéo YouTube, un podcast ou une story Instagram. Les vues s’accumulent, les likes aussi… jusqu’à ce qu’une notification de « strike » tombe pour atteinte aux droits d’auteur. La musique de fond appartenait en réalité à un label ou à un producteur.

Ce type de mésaventure, fréquent sur les réseaux sociaux, illustre une confusion récurrente : une musique gratuite n’est pas toujours une musique libre de droit.

Dans cet article, nous allons voir :

Ce que signifie réellement « musique non libre de droit » ;

Les risques juridiques liés à son utilisation ;

Et comment exploiter légalement des musiques dans vos projets vidéo, podcast, ou publicitaires.

Que vous travailliez sur une vidéo promotionnelle, un projet artistique, un podcast musical ou une campagne sur les réseaux, comprendre les droits musicaux, les licences d’utilisation et les redevances est essentiel pour diffuser votre contenu en toute sécurité.

Les différences entre musique libre de droit et musique protégée

Qu’est-ce que la musique libre de droit ?

L’expression « musique libre de droit » peut prêter à confusion. Elle ne signifie pas qu’une œuvre musicale est gratuite ou exempte de toute contrainte juridique.

En réalité, une musique libre de droit est une œuvre dont la licence d’utilisation est cédée moyennant un paiement unique ou un abonnement. L’utilisateur obtient ainsi le droit d’exploiter le morceau selon les conditions prévues :

pour une durée limitée ou illimitée,

à des fins personnelles ou commerciales,

avec ou sans droit de modification du morceau,

sur différents supports (vidéo, film, podcast, publicité, etc.).

Cependant, l’achat d’une licence n’accorde pas la propriété de la musique. L’utilisateur ne fait qu’acquérir le droit d’usage du morceau, dans le respect du cadre juridique du droit d’auteur.

Cette licence ne couvre qu’une partie des droits : les droits patrimoniaux, c’est-à-dire ceux relatifs à la rémunération de l’auteur. En revanche, les droits moraux demeurent intouchables et appartiennent toujours au créateur de l’œuvre.

Ces droits moraux comprennent notamment :

Le droit de divulgation : seul l’auteur peut décider de rendre publique son œuvre.

Le droit de paternité : il garantit que le nom de l’auteur soit mentionné (crédité).

Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre : l’auteur peut refuser toute modification ou altération de son morceau.

Le droit de retrait ou de repentir : il permet à l’auteur de faire cesser la diffusion de son œuvre ou d’en modifier le contenu.

Ces droits sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles : ils continuent d’exister après le décès de l’auteur, ne peuvent être cédés par contrat (même via une licence « libre de droit »), et ne s’éteignent jamais avec le temps.

Origine et évolution de la musique libre de droit

Le concept de musique libre de droit s’est développé avec l’essor d’Internet et des plateformes collaboratives. La multiplication de contenus audiovisuels — vidéos, films, podcasts, publicités ou projets musicaux — a créé un besoin croissant de musiques d’accompagnement accessibles et légales.

Pour répondre à cette demande, des librairies musicales spécialisées sont apparues, proposant des licences abordables pour l’usage de morceaux originaux. Des plateformes comme Bensound, Epidemic Sound ou Artlist permettent désormais de télécharger des musiques de qualité professionnelle, prêtes à être utilisées dans vos projets audiovisuels.

Des acteurs comme YouTube ont également développé leurs propres bibliothèques musicales libres de droit, offrant aux créateurs de contenu un large choix de musiques de genres variés (rock, jazz, funk, électro, pop, classique, etc.), afin de respecter le droit d’auteur tout en encourageant la création et la diffusion de nouveaux contenus.

La musique « protégée » : définition et cadre juridique

1. Qu’est-ce qu’une musique protégée par le droit d’auteur ?

La notion de musique protégée renvoie à celle d’œuvre de l’esprit, au sens de l’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle. Elle englobe les compositions musicales avec ou sans paroles, dès lors qu’elles sont originales et fixées sur un support.

L’utilisation d’une musique protégée requiert toujours une autorisation expresse de l’auteur ou de son représentant (éditeur, producteur, société de gestion collective, etc.).

Cela concerne généralement :

les chansons populaires diffusées à la radio,

les bandes originales de films ou de séries,

les musiques publicitaires et jingles de marques ou d’entreprises.

Pour être protégée par le droit d’auteur, une œuvre musicale doit répondre à deux conditions:

L’originalité : elle doit refléter la personnalité de son auteur à travers des choix libres et créatifs.

La fixation sur un support : elle doit être matérialisée, que ce soit sur un support physique (CD, vinyle, cassette) ou numérique (fichier MP3, plateforme de streaming, etc.).

À noter : même les musiques libres de droit sont, à leur création, protégées par le droit d’auteur, à condition d’être originales. La différence réside dans la volonté de l’auteur : certains choisissent de simplifier les conditions d’exploitation via des licences ouvertes ou peu coûteuses, permettant une diffusion plus libre, tout en conservant leurs droits moraux.

2. Qui détient les droits d’auteur sur une œuvre musicale ?

Qu’une œuvre soit libre de droit ou protégée, son auteur bénéficie toujours de droits d’auteur.

Ce qui diffère, c’est la gestion de ces droits :

Certains auteurs déposent leur œuvre auprès de la SACEM, qui se charge de collecter et redistribuer les redevances issues de son exploitation (radio, YouTube, concerts, publicités, etc.).

D’autres choisissent de ne pas effectuer ce dépôt, afin d’autoriser une utilisation plus large ou gratuite sous certaines conditions (via des licences libres ou abonnements).

Les auteurs et compositeurs d’une œuvre musicale détiennent en général la moitié des droits sur celle-ci. L’autre moitié peut être cédée à un éditeur musical ou à un producteur. Ce dernier aura alors le droit d’exploiter et de commercialiser la musique pendant une durée déterminée, selon les termes du contrat de cession.

Pour en savoir plus sur les différents types de contrats en droit de la musique notamment les contrats de label, d’édition ou de production, consultez notre article sur les contrats de label.

La rémunération de l’auteur

La rémunération de l’auteur varie en fonction du mode de protection choisi. En effet, la cession des droits d’exploitation d’une œuvre musicale peut être réalisée à titre gracieux ou à titre onéreux, conformément à l’article L.122-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Ainsi, les auteurs sont libres :

soit d’exiger une rémunération proportionnelle à l’exploitation de leur œuvre (solution généralement retenue pour les œuvres protégées),

soit de procéder à une cession à titre gratuit (cas des œuvres dites « libres de droit »).

Toutefois, la jurisprudence impose que toute cession à titre gracieux soit expressément consentie : l’auteur doit avoir pleinement conscience du caractère gratuit de la cession et accepter de renoncer à percevoir toute rémunération au titre de l’exploitation de son œuvre.

Quels sont les risques juridiques liés à l’utilisation de musique protégée ?

1. Un cadre juridique renforcé par les nouvelles réglementations européennes

La protection du droit d’auteur est aujourd’hui un enjeu majeur, au cœur des débats juridiques et technologiques. Avec l’entrée en vigueur de textes européens comme le Digital Services Act (DSA) et la directive DAMUN, les plateformes de partage de contenu (YouTube, Instagram, TikTok, etc.) ont vu leurs obligations en matière de droit d’auteur se renforcer considérablement.

Ces règlements imposent désormais aux plateformes de :

mettre en œuvre les meilleurs efforts pour assurer l’indisponibilité des contenus contrefaisants,

appliquer des systèmes de filtrage automatisés,

et coopérer activement avec les titulaires de droits.

Concrètement, chaque contenu publié fait désormais l’objet d’un contrôle automatisé avant et après sa mise en ligne.

Sur YouTube, par exemple, l’algorithme Content ID analyse toutes les vidéos mises en ligne et les compare à une base de données d’œuvres protégées fournie par les ayants droit (labels, producteurs, éditeurs, etc.).

Dès qu’une correspondance est détectée, le système applique une revendication automatique :

la vidéo peut être bloquée,

ou laissée en ligne mais monétisée au profit de l’ayant droit.

Ces nouvelles règles ont profondément transformé la diffusion musicale en ligne.

Désormais, la suppression d’un contenu contrefaisant ne dépend plus d’un simple signalement : le contrôle est permanent et automatisé.

Résultat : les créateurs de contenu, qu’ils produisent des vidéos, des podcasts ou des publicités, se tournent de plus en plus vers les musiques libres de droit — une alternative légale, économique et sûre pour créer sans risque juridique.

2. La contrefaçon musicale : une infraction au droit d’auteur

L’utilisation non autorisée d’une musique protégée constitue une contrefaçon, au sens de l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Cette infraction est sanctionnée à la fois par le droit civil et le droit pénal (articles L.335-2 et L.335-3 du même code).

En pratique, diffuser une œuvre musicale protégée sans autorisation écrite dans :

une vidéo YouTube,

un spot publicitaire,

un podcast,

ou une publication Instagram,

expose son auteur à des poursuites pour contrefaçon.

3. Les sanctions encourues

Les conséquences peuvent être économiques, juridiques et techniques :

Blocage, retrait ou démonétisation du contenu en ligne.

Suspension ou suppression du compte à l’origine de la publication.

Versement de dommages et intérêts aux ayants droit : le montant est évalué selon l’article L.331-1-1 du Code de la propriété intellectuelle, en prenant en compte le manque à gagner, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur.

Au pénal, la contrefaçon est passible de 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

4. Comment éviter les risques ?

Avant toute publication, il est essentiel de vérifier la nature des musiques utilisées :

identifier si le morceau est protégé ou libre de droit,

consulter les conditions d’utilisation de la licence,

et créditer l’auteur lorsque cela est requis.

En cas de doute, il est fortement conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit de la musique ou en propriété intellectuelle, afin d’éviter toute infraction et de sécuriser vos créations audiovisuelles.

Les avantages et inconvénients de la musique libre de droit

Les avantages

Une solution économique – La musique libre de droit est souvent beaucoup moins coûteuse que l’utilisation de morceaux protégés. Avec un paiement unique ou un abonnement, les créateurs accèdent à une vaste bibliothèque musicale sans payer de redevances à chaque diffusion.

Un large choix de morceaux – Les plateformes proposent des titres variés dans tous les styles (rock, électro, jazz, classique…), ce qui permet de gagner du temps et de trouver facilement la musique idéale. Certaines offrent même des outils comme le Song Match pour identifier un morceau similaire à une référence.

Un usage simplifié – En quelques clics, on peut obtenir une musique sans passer par un producteur, un éditeur ou la SACEM.

Les inconvénients

Des restrictions selon la licence – Certaines conditions d’utilisation (interdiction de modifier l’œuvre, mention obligatoire de l’auteur, utilisation non commerciale, etc.) peuvent être difficiles à respecter selon le projet.

Une exclusivité limitée – Contrairement aux licences exclusives, les musiques libres de droit sont accessibles à de nombreux utilisateurs. Il est donc possible que d’autres créateurs utilisent la même piste que vous.

Une notoriété limitée des artistes – Les musiques proviennent souvent de compositeurs indépendants peu connus. Cela peut être un frein si votre projet nécessite un impact sonore fort ou un nom d’artiste reconnu.

L’utilisation de la musique libre de droit en pratique

L’utilisation de musique libre de droit est particulièrement adaptée aux créateurs de contenus souhaitant produire des vidéos, podcasts, films institutionnels, publicités ou présentations professionnelles en toute légalité. Avant de se lancer dans la réalisation d’un projet, il est essentiel de connaître les étapes permettant d’utiliser correctement son habillage sonore.

1. Choisir sa musique sur une plateforme fiable

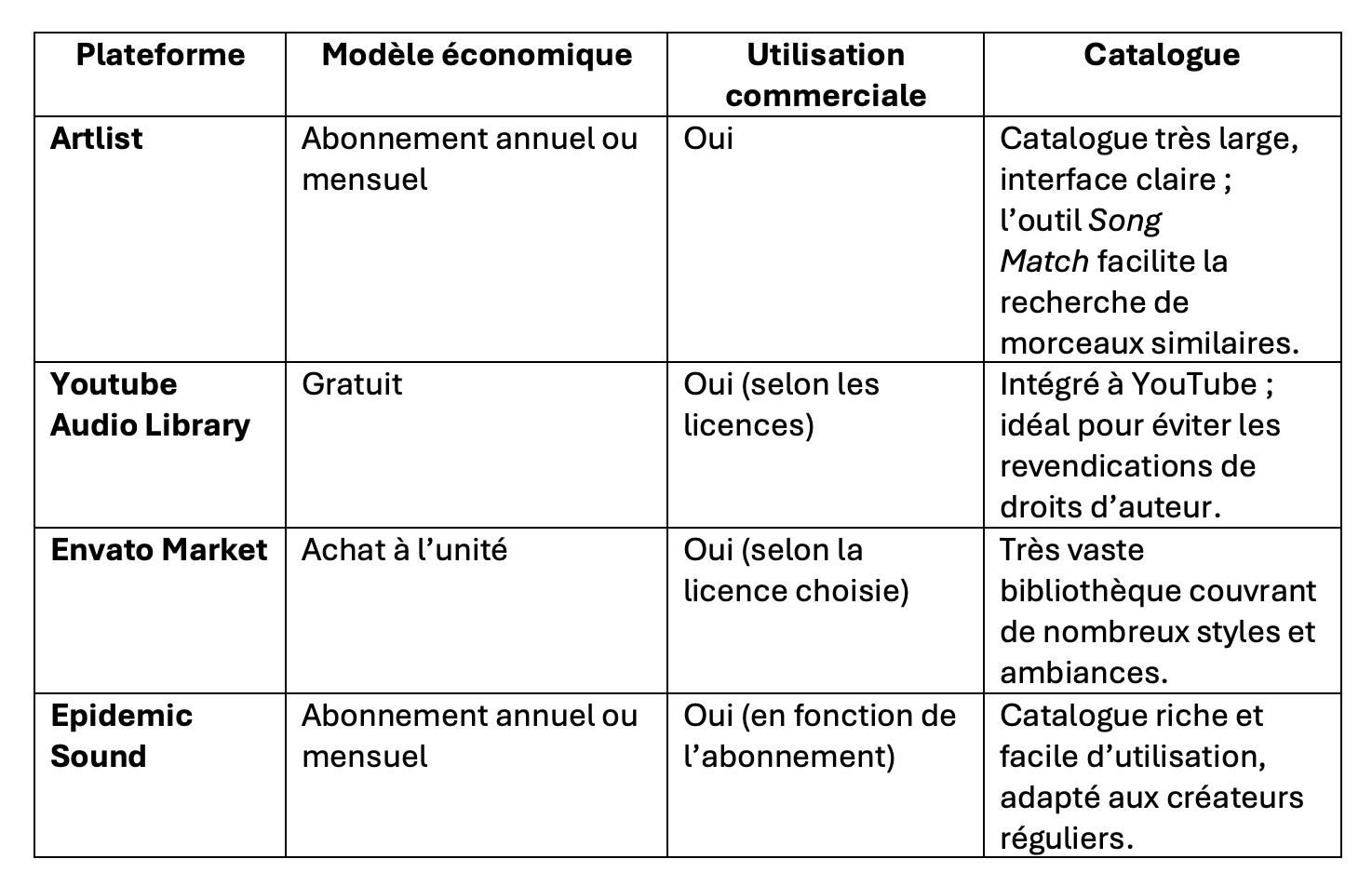

Il est recommandé d’utiliser des plateformes reconnues (Bensound, Artlist, Epidemic Sound, etc.) qui garantissent la provenance des œuvres et proposent des licences clairement définies. Cela limite les risques d’utiliser, par erreur, une musique dont les droits ne seraient pas correctement gérés.

2. Identifier la licence

Chaque morceau est soumis à une licence qui fixe les conditions d’utilisation. Parmi les plus courantes :

CC BY : mention obligatoire de l’auteur.

CC BY-SA : mention obligatoire + partage de l’œuvre dérivée sous les mêmes conditions.

CC BY-ND : pas de modification autorisée.

CC BY-NC : pas d’utilisation commerciale.

CC0 : utilisation totalement libre, sans obligation de citation.

Le non-respect d’une seule de ces conditions peut entraîner une violation du droit d’auteur, même si la musique est présentée comme « libre de droit ».

3. Créditer l’auteur si nécessaire

Certaines licences imposent la mention du créateur, de la source et parfois de la licence utilisée. Omettre ce crédit lorsqu’il est obligatoire peut constituer une violation du droit d’auteur, y compris pour des musiques libres de droit.

4. Vérifier la compatibilité avec la plateforme de diffusion

Chaque plateforme (YouTube, TikTok, Instagram, etc.) applique ses propres règles en matière de droits musicaux. Il est donc indispensable de vérifier si la licence obtenue est compatible avec la plateforme visée. Par exemple, YouTube propose un outil d’analyse préalable, YouTube Copyright Match Tool, permettant d’identifier d’éventuelles revendications avant publication.

5. Conserver une preuve d’achat ou de licence

Il est recommandé de garder une copie du contrat, de la facture ou du lien de la licence. Cela permet de prouver que vous disposez bien des droits nécessaires en cas de litige ou de réclamation.